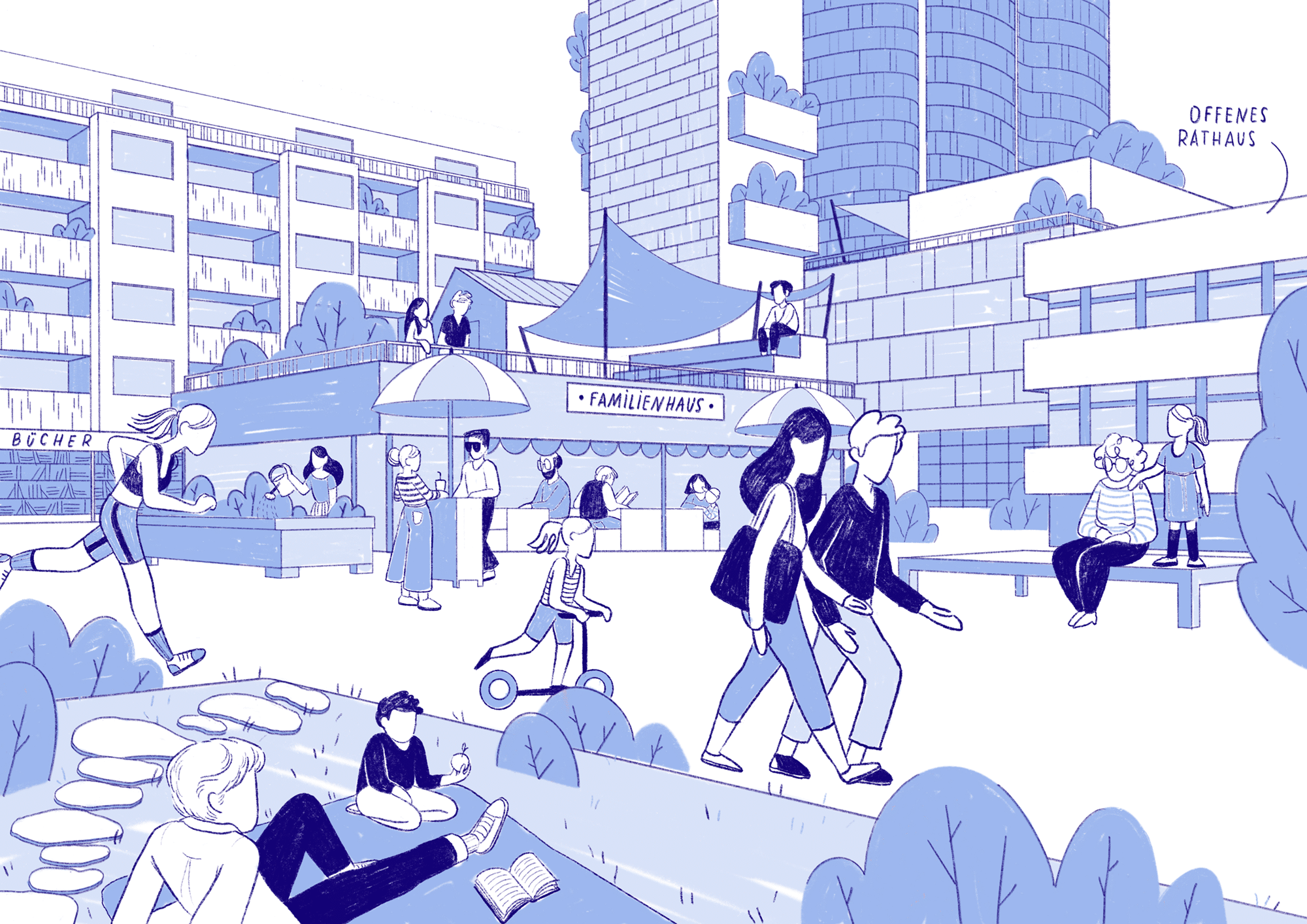

Kreativität ist ein Motor für Kommunikation, Partizipation, Integration und Prosperität einer Stadt. Dort, wo sich eine urbane Kultur, wo sich Zwischennutzungen und selbstorganisierte Räume entwickeln, blüht die Stadt, wird sie vielfältig und interessant. Das Hamburger Büro urbanista unterstützt Akteure der Stadt, ihre Projekte auf breitem Wissen zu gründen. Mit ihrer Forschung und ihren Konzepten für urbane Kontexte setzen die Stadtplaner Impulse für die Zukunftsentwicklung von Orten. Bei allen Projekten spielt die kommunikative Kraft ihrer Ideen eine zentrale Rolle. Mit dem offenen Stadt-Labor Nexthamburg verfolgt urbanista das Ziel, gemeinsam mit vielen Menschen die Zukunft unserer Städte und unserer Gesellschaft vorauszudenken. Im Kontext unserer Oktober-Ausgabe „Kreative Stadt“ sprachen wir mit Julian Petrin, Gründer des Büros urbanista darüber, wie man als Planer die kreative Stadt fördern kann, welche Rolle die Städte selbst und private Projektentwickler spielen und über beispielhafte Projekte.

G+L: Herr Petrin, lässt sich eine kreative Stadt überhaupt planen? Kreative suchen sich ja eigentlich lieber selbst ihre Orte.

Julian Petrin: Auch vorgegebene Orte werden angeeignet. Wichtig ist, dass diese Orte spannend sind. Und es muss klar sein, dass die Akteure nicht nur Steigbügelhalter für eine in ein oder zwei Jahren folgende Immobilienwirtschaft sind. Letztlich gilt: Solche Orte werden oft entdeckt oder angeeignet, ohne dass man danach ruft. Da muss eine Stadt aufmerksam sein und rechtzeitig reagieren, wenn ein bestimmter Ort ins Visier der Kreativszene gerät. Dann muss sie Nutzungen ermöglichen, die Eigentümer mit den Nutzern zusammenbringen und einen Prozess stiften und begleiten, sodass sich ein solches Cluster entwickeln kann. Passender als Planung finde ich in diesem Zusammenhang übrigens den mittlerweile etwas überstrapazierten Begriff des Kuratierens oder besser noch des Ermöglichens. Ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Eigentümer ist das ehemalige Kraftwerksgelände Bille von Vattenfall. Die Stadt Hamburg und Vattenfall haben beide die kreative Energie erkannt, die sich an diesem Ort ansiedeln kann und haben, was außergewöhnlich ist, eine Ausschreibung für kulturelle Nutzungen gemacht. Und es funktioniert, dort entsteht ein wunderbarer Stadtbaustein. Man kann also nicht pauschal sagen, die Kreativszene geht nicht dorthin wohin man sie einlädt, man muss es nur gut machen.

Was können Städte oder Projektentwickler für eine gelungene Koexistenz von kreativen Nutzungen und klassischen Gewerbe- und Wohnnutzungen tun?

… sehr unterschiedliche Dinge. Ein Beispiel, bei dem ein Projektentwickler auf ganz andere Weise als üblich agiert, sind die ehemaligen Esso Häuser in Hamburg, auch als Paloma-Viertel bekannt. Das ist aktuell für mich eines der ambitioniertesten und spannendsten Projekte, bei dem man versucht, nicht wertschöpfungsorientierte Nutzungen zu integrieren. Ein Teil der fast 28 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche steht dort für ein „Subkultur-Cluster“ und für Nachbarschaftsorte, begehbare Dächer etc., die nicht zum üblichen Marktzins finanziert werden können. Das ist eine Investition ins Quartier, die der Eigentümer mitträgt – wenn er insgesamt nicht draufzahlt.