Eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) untersucht die Bildung von Wohnungseigentum und Wohnflächenverbrauch in Deutschland. Sie wurde vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in Auftrag gegeben und stützt sich auf eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar. Statt Neubauten geht der Trend nun stark Richtung Eigentum im Gebäudebestand. Gleichzeitig nimmt der Einfluss der sich verändernden Bevölkerungsstruktur und der Klimafragen auf den Wohnungsmarkt zu.

Erfolgsmodell Einfamilienhaus

Der Stellenwert des Wohneigentums nimmt in unserem gesellschaftlichen Wertesystem immer weiter zu. Die eigene Wohnimmobilie ist für viele Menschen ein Ziel. Gerade für Familien ist das Wohnen im freistehenden Einfamilienhaus ein großer Traum.

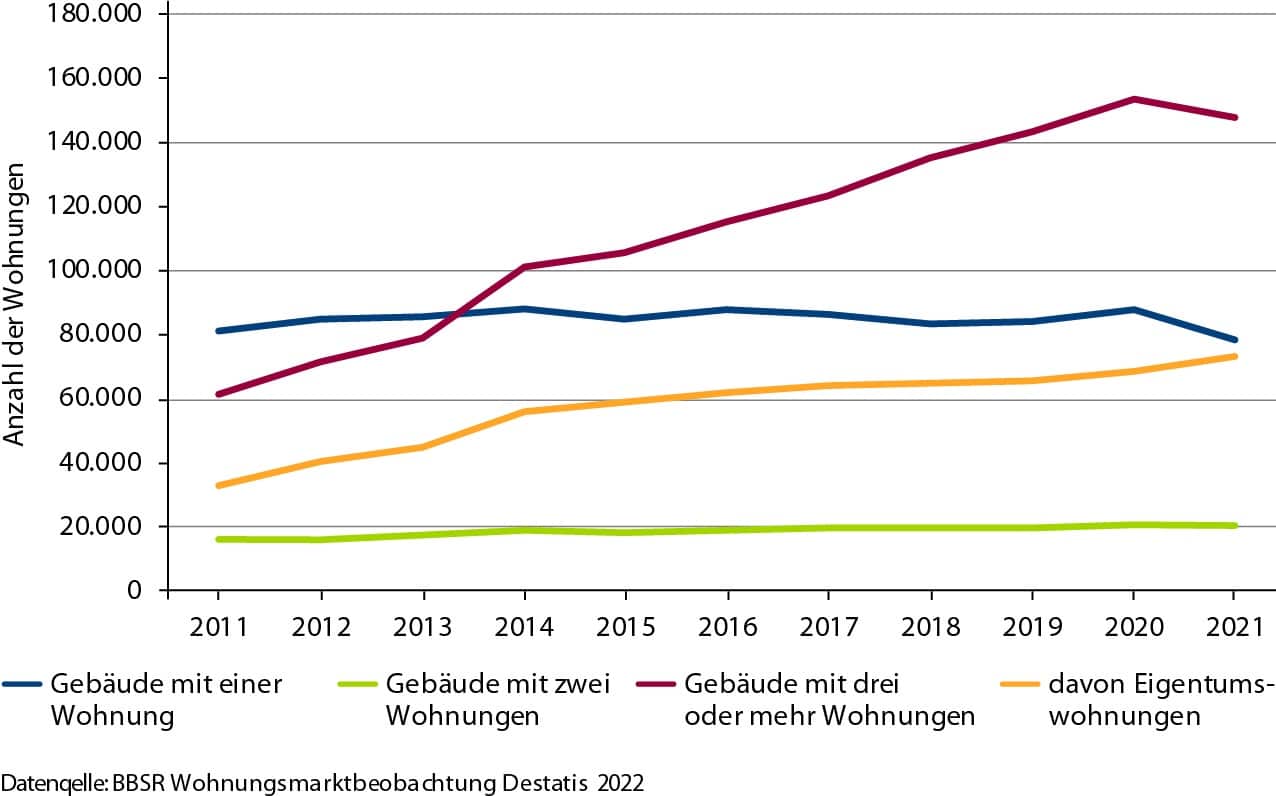

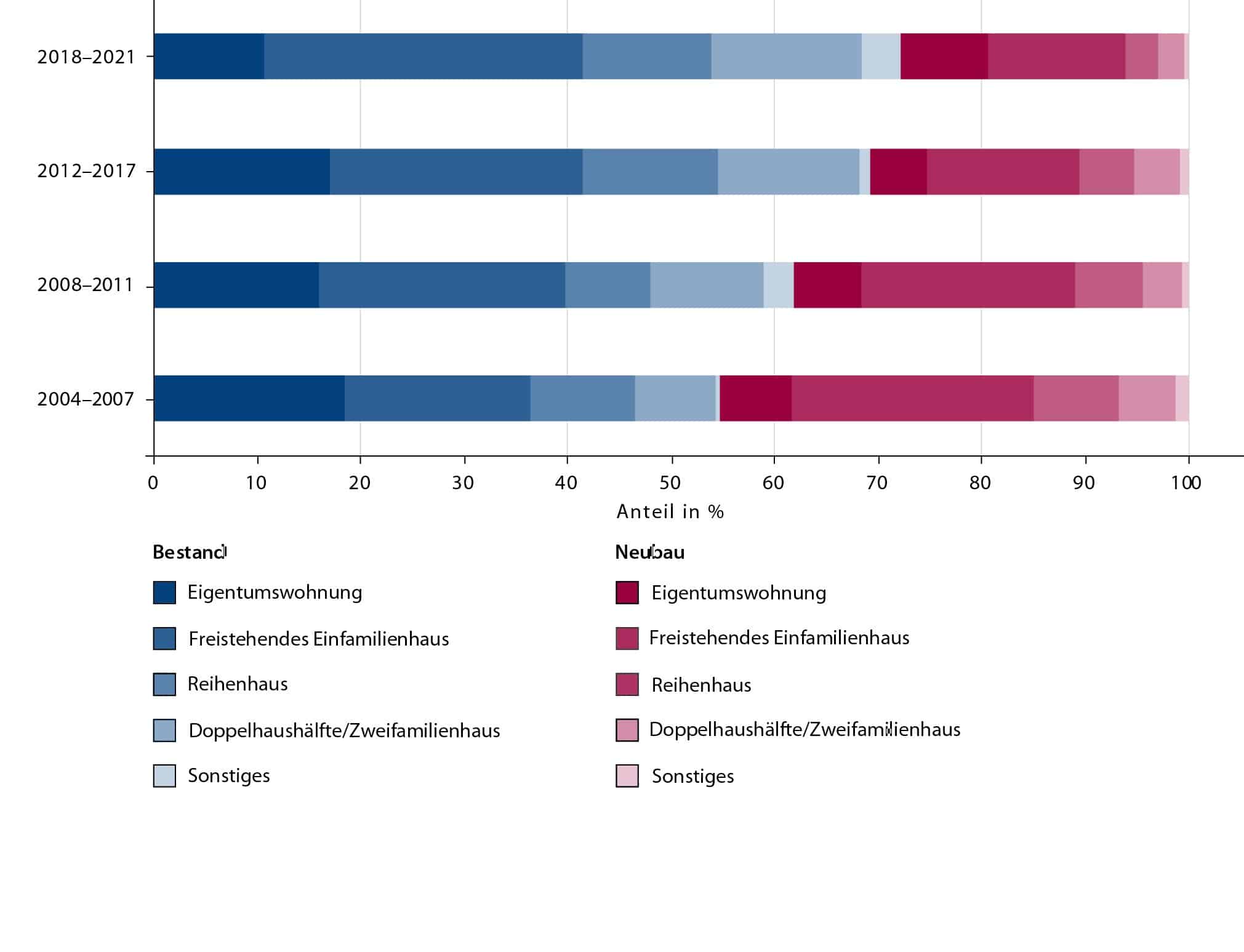

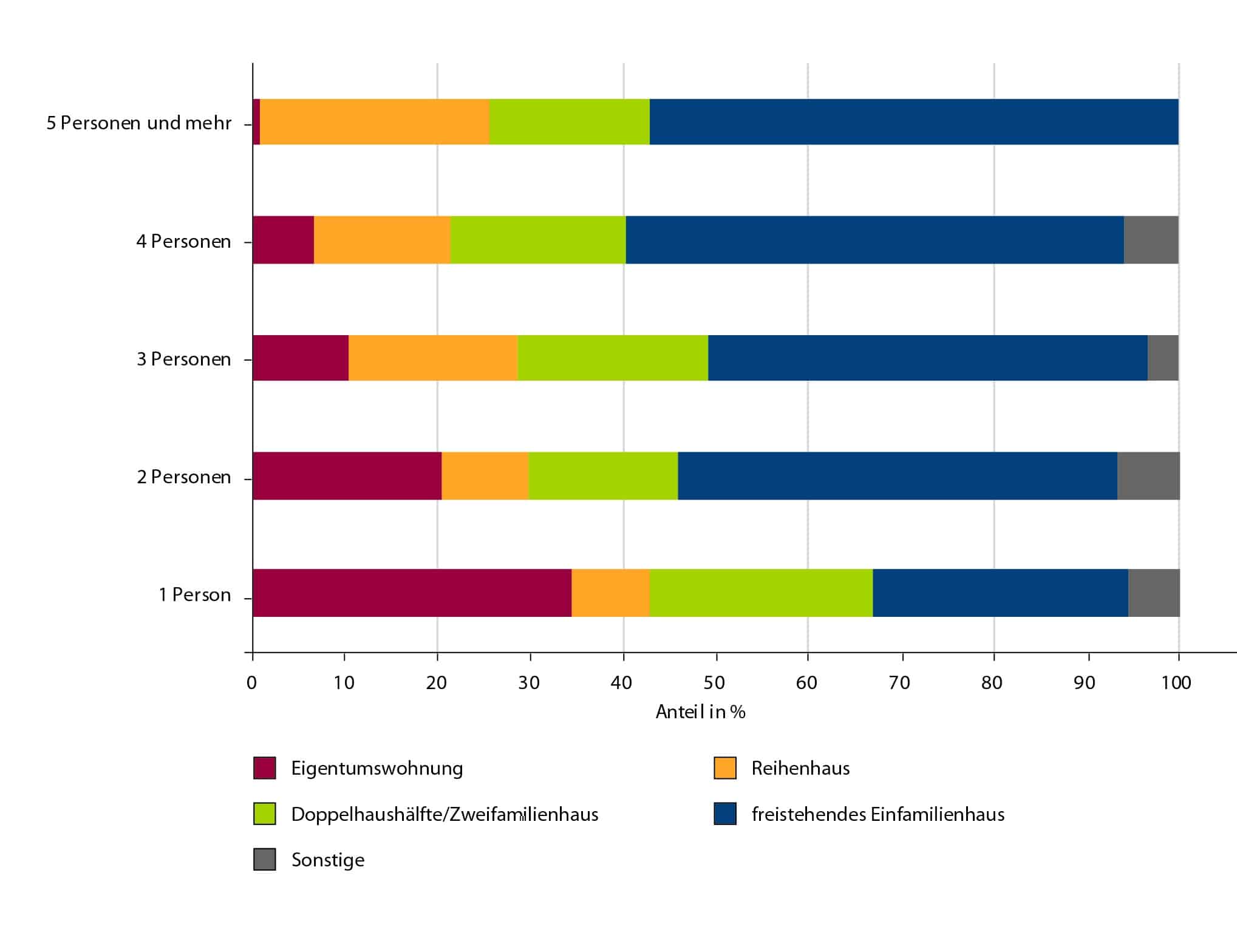

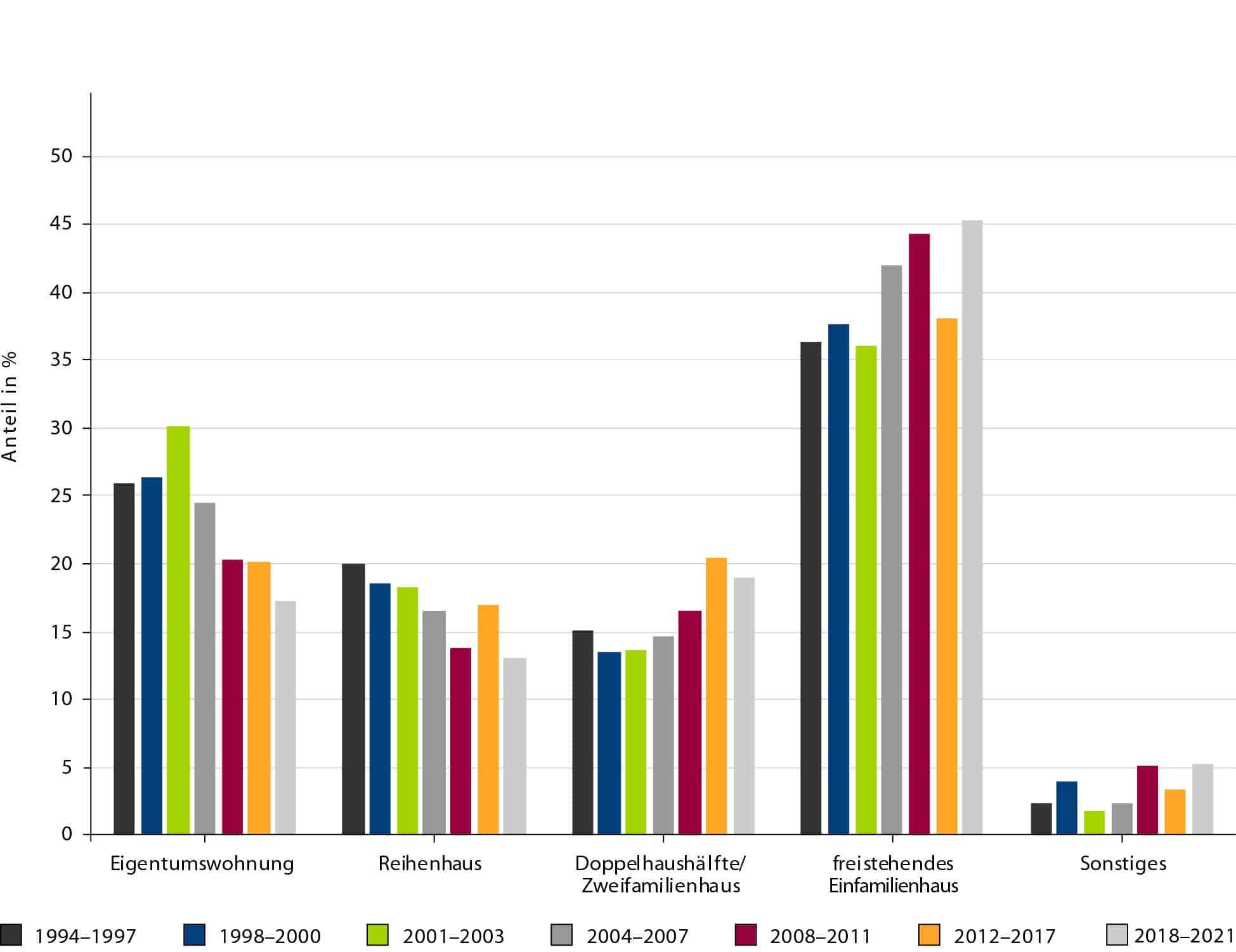

Die Trendstudie des BBSR zeigt, dass sich viele Haushalte selbstgenutztes Wohnungseigentum wünschen. Das Einfamilienhaus als Neubau bleibt dabei besonders beliebt. Es ist also nicht verwunderlich, dass Familien bei der Bildung von Wohneigentum prozentual dominieren. Die aktuelle Befragung bestätigt, dass die Nachfrage nach freistehenden Einfamilienhäusern zum Eigenbedarf weiter zugenommen hat. Mit 45 Prozent ist dieser Wohntyp am stärksten vertreten. Dies ist deutlich mehr als Anfang der 1990er. Damals waren es lediglich 25 Prozent. Nur 17 Prozent der Haushalte wählen eine Eigentumswohnung. „Der Anteil der Eigentumswohnungen an selbst genutztem Wohneigentum hat in den letzten Jahren abgenommen, obwohl immer mehr solcher Wohnungen fertiggestellt wurden. Das Segment spielt anscheinend eher im Mietwohnungsbau eine Rolle“, vermutet BBSR-Wohnungsmarktexpertin Iris Ammann. Je mehr Personen in einem Haushalt leben, desto eher werden also Häuser gebaut oder erworben und desto geringer fällt der Anteil der Eigentumswohnungen aus.

Trend hin zum Wohnen im Bestand

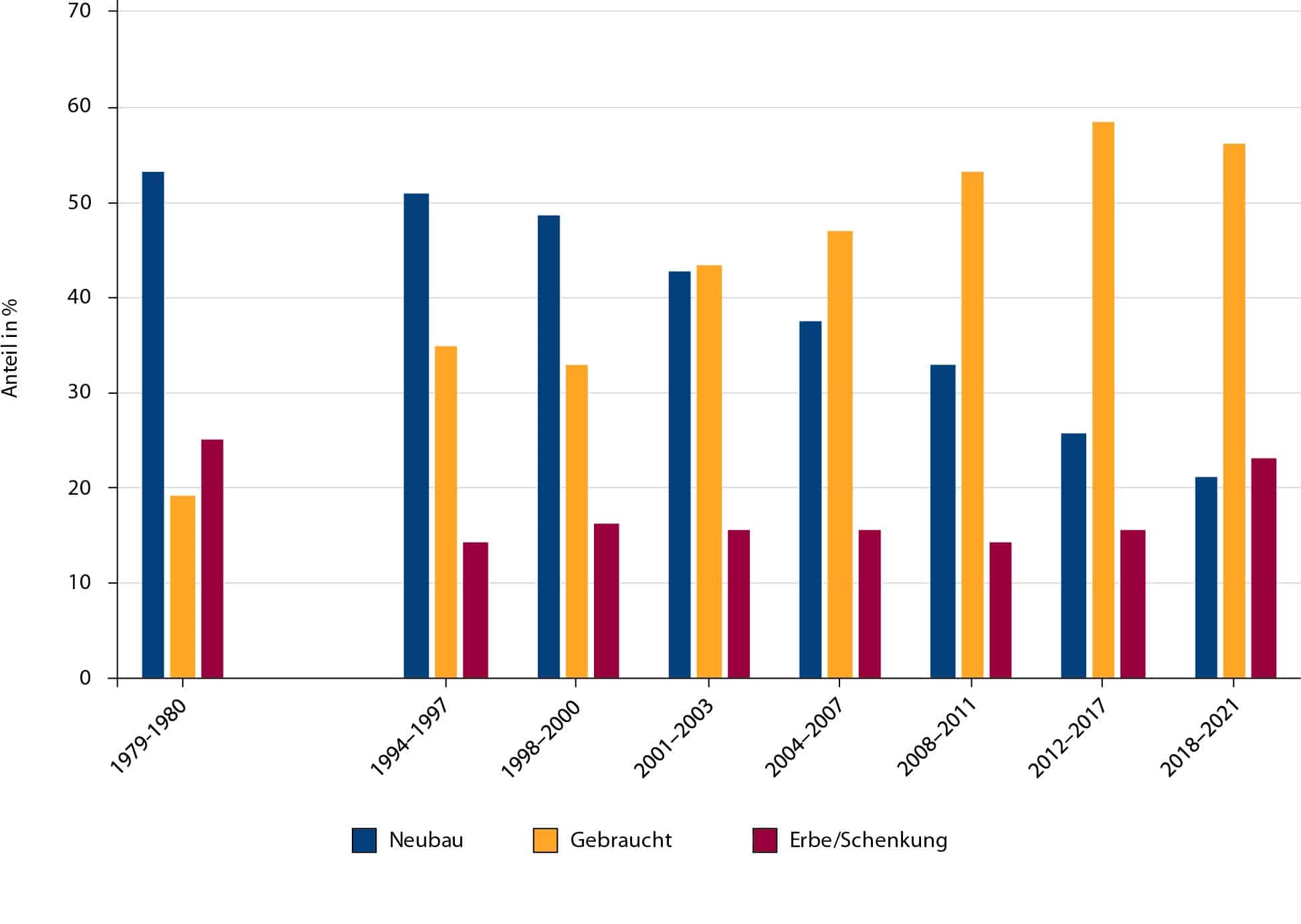

Die Bestandsaufnahme zur Wohneigentumsbildung zwischen 2018 und 2021 zeigt, dass die Wohnwünsche momentan meistens nicht im Neubau umgesetzt werden (können). Der Großteil wird im Bestand realisiert. 79 Prozent der Haushalte konnten sich den Wunsch nach Wohneigentum im Bestand, 21 Prozent hingegen im Neubau erfüllen. „Die Entwicklung hin zu gebrauchten Immobilien hat sich in den letzten Jahren erheblich verstärkt, der Anteil des Neubaus an der Eigentumsbildung hat abgenommen“, so Iris Ammann. Im Gebäudebestand kann weniger stark auf die baulichen Aspekte eingewirkt werden. Aber angesichts der steigenden Energiekosten und Grundstückspreise sind gebrauchte Immobilien und deren Lage eine attraktive Alternative zum Neubau. Auch wird so – im Sinne der Nachhaltigkeit – die verbaute graue Energie genutzt.

Klimaschutz oder Selbstverwirklichung

Im öffentlichen und politischen Kontext steht die Bildung von Wohneigentum im Spannungsfeld. Wohnungseigentum bedeutet für Haushalte finanzielle Absicherung und Vermögensbildung. Ein Neubau geht jedoch mit der Inanspruchnahme von Ressourcen einher. Der sparsame Umgang mit Boden sowie die umweltbewusste Konstruktions- und Materialwahl sind zentrale Aspekte des zukunftsfähigen Bauens. Auch nimmt der Wohnflächenverbrauch stetig zu. Der Neubau von Einfamilienhäusern wurde als zentraler Treiber der Flächeninanspruchnahme von neuem Bauland identifiziert. Dies hat zur Folge, dass bereits über Verbote dieses Bautyps nachgedacht wurde. Wie kann also der Wunsch nach selbstgenutztem Wohneigentum mit Ressourcenschonung und bezahlbarem, attraktivem Wohnen vereint werden?

Beharrungstendenz beim Wohneigentum

Die Befragungsergebnisse der BBSR-Studie zeigen, dass die Zusammenhänge des Wohnungsmarkts komplex sind. So müssen die Wechselwirkungen von Wohneigentumsbildung mit anderen gesellschaftlichen Trends berücksichtigt werden.

Es gilt: die Haushaltsgröße und -struktur bestimmt weitestgehend die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. D. h. veränderte Haushaltsstrukturen beeinflussen die Wohnflächeninanspruchnahme am meisten. Somit spielen die derzeitigen gesellschaftlichen Prozesse der Singularisierung und Überalterung eine zentrale Rolle.

Die BBSR-Bevölkerungsentwicklung prognostiziert eine sinkende Bevölkerungszahl bis 2040. Die Pro-Kopf-Wohnfläche stagniert dabei bzw. nimmt in Zukunft nur noch leicht zu. Nichts desto trotz wird die Anzahl der Haushalte auf 42,5 Millionen ansteigen. Dabei nimmt der Anteil der Ein- und Zweipersonenhaushalte um 3,8 Prozent auf 33 Millionen zu. Das bedeutet, 77,5 % aller Haushalte werden im Jahr 2040 „klein“ sein. Die meisten davon werden Seniorenhaushalte sein. Der Grund hierfür ist, dass im Regelfall die Eltern nach dem Auszug der Kinder in ihren angestammten Wohnräumen verbleiben anstatt die Wohnungsgröße zu reduzieren. Diese Beharrungstendenz bleibt meist so lange bestehen, bis sich ein Umzug, z. B. ins Pflegeheim, nicht mehr vermeiden lässt. Die Haushaltsgröße sinkt also bei steigender Pro-Kopf-Wohnfläche. Gleichzeitig benötigen Familien aber weiterhin großes Wohnungseigentum. Dieses ist heute, v. a. in nachgefragten Regionen, nicht ausreichend auf dem Wohnungsmarkt zu finden.

Her mit dem differenzierten Wohnungsangebot

Für ein zukunftsfähiges Wohnungsangebot muss an bestimmten Stellschrauben gedreht werden. Zumal braucht es bezahlbaren Wohnraum. Auch werden mehr altersgerechte und barrierefreie Angebote benötigt. Hier sieht der BBSR dringenden Handlungsbedarf. Wohneigentum im Bestand kann altersgerecht umgebaut werden — dies fördert der Bund bereits. Neubauten müssen konzeptionell innovativer und ausdifferenziert sein. Gemeint sind hier z. B. unterschiedliche sowie variable Wohnungsgrößen und -grundrisse. Auch sollten die Räume flexibel nutzbar sein. Neben diesen „harten“ Faktoren spielt die Qualität des Wohnumfeldes eine ebenso große Rolle. So gilt es auch weiterhin: ressourcenschonendes und kostengünstiges Bauen und Wohnen muss mit unseren Wohnbedürfnissen in Einklang gebracht werden. Der Wohnflächenkonsum bleibt ein elementarer Bestandteil der Ressourcenfrage. Es ist nun die Aufgabe von Bund, Ländern, Kommunen und Investoren, durch Pilotprojekte, Förderangebote und bestimmte Anreize den Markt dahingehend zu verändern.

Passend zum Thema: Eine neue Studie der TU München analysiert externe Kosten im Verkehr.