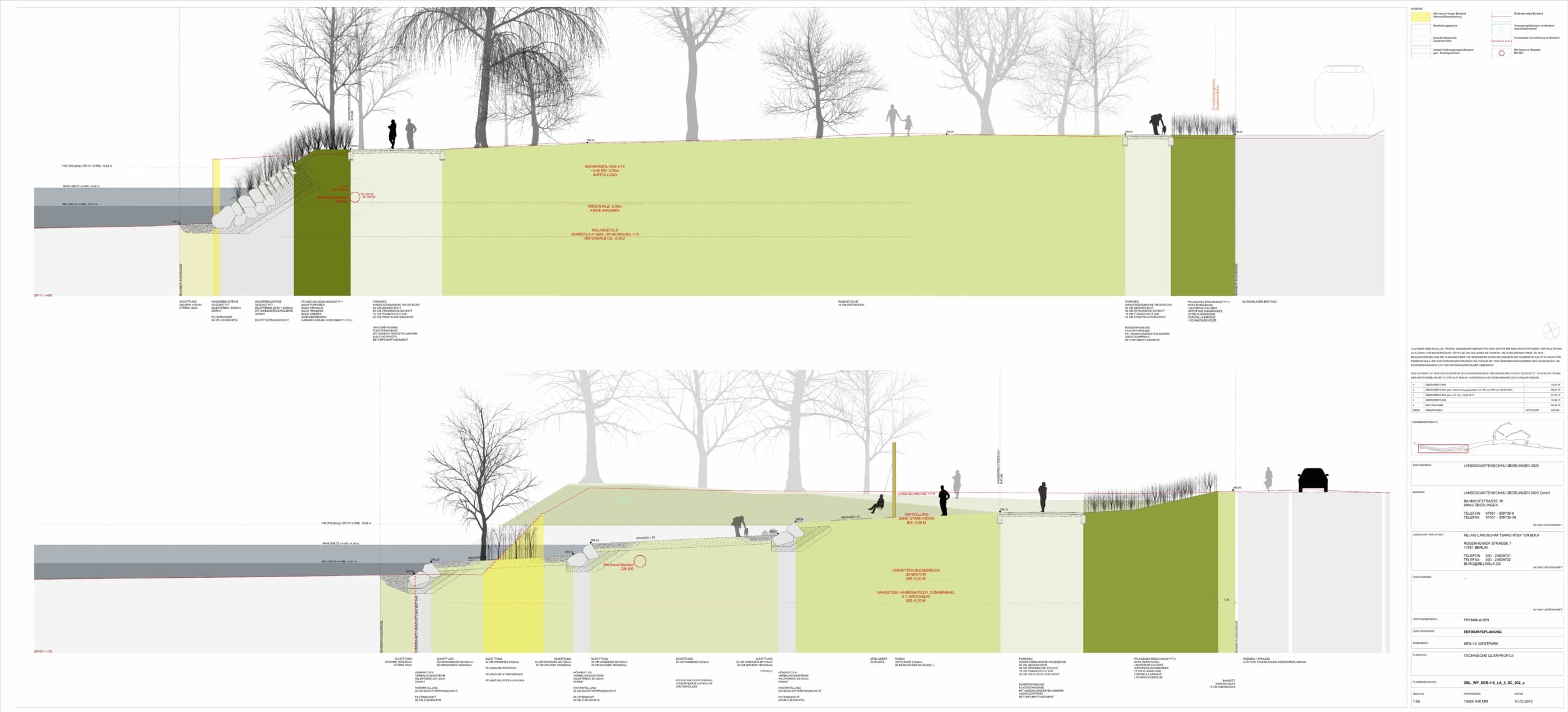

Der jetzige Uferpark ist ein langgestreckter Streifen zwischen Bahngleisen und Bodensee. In der Länge misst er 800 Meter. An seiner breitesten Stelle ist er 50 Meter. Man glaubt es als Außenstehender kaum: Bisher war dieses Areal in bester Uferlage mit Gewerbe und Parkplätzen besetzt. Die Bahnhofstraße führte direkt am Ufer entlang. Um Platz für den Park zu schaffen, wurde sie landeinwärts an die Bahngleise verlegt. Die Ufermauer wurde auf der kompletten Länge abgebrochen, um besser zugängliche und vom Seewasser überspülte, naturnahe Uferbereich zu schaffen: Steilufer mit dem Böschungsverhältnis 1:1,5 und Flachufer mit einem Verhältnis von 1:8,5 bis 1:20.

Da es wasserrechtlich nicht möglich war, die neue Ufergestaltung von der bisherigen Ufermauer in den See hinein vorzunehmen, verlief die neue Uferlinie zwischen sieben und 40 Metern weiter landeinwärts. Gebaut wurde in den Uferzonen hauptsächlich im Winter. Während des restlichen Jahrs sind die Wasserpegel durch das Schmelzwasser und Niederschläge zu hoch.

Landesgartenschau Überlingen nimmt Bezug auf KZ-Historie

Die Bodenmodellierungen, die die Landschaftsarchitekt*innen vornahmen, fassten das Terrain des Parks als Artefakt auf, das nicht „naturgegeben“ oder „störungsfrei“ erscheinen sollte, erläutert Marianne Mommsen von relais. Damit nahm das Konzept Bezug auf die Geschichte des Geländes während des Zweiten Weltkriegs. In Überlingen-Aufkirch bestand von September 1944 bis April 1945 ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau. Durchschnittlich 700 KZ-Häftlinge waren am Bau des Goldbacher Stollens beteiligt. In diesen sollten Rüstungsbetriebe aus Friedrichshafen verlagert werden.

Schweizer Landibank als Möblierung

Der Goldbacher Stollen wurde in ein lokales Vorkommen von Molassegestein getrieben. Anfallenden Abraum aus den Arbeiten schütteten die Arbeiter*innen am Bodenseeufer auf. Ohne diesen Abraum hätte es den Uferpark der Landesgartenschau Überlingen also nicht gegeben. Mit dem Wissen im Hinterkopf war es relais ein Anliegen, behutsam mit dem Gelände umzugehen. Direkt hinter der Bahnlinie gelegen, sind die Stolleneingänge vom Uferpark aus gut zu sehen. Ein Lesezeichen, in den Boden eingelassene Molassesteine, leiteten die Blicke der Besucher*innen der Landesgartenschau Überlingen in Richtung des Stollens im Andenken an die ehemaligen Zwangsarbeiter. Dort gab es auch eine Gedenkstätte.